终于又见巫宁坤,只为34年前那张飞机票

编辑的话

本文是定居华盛顿的龚世芬博士的来稿。龚博士八十年代移居新西兰,九十年代末随夫移居美国。本文是龚博士纪念她同中国著名翻译家、英美文学研究专家巫宁坤先生的一段令人感动的交往。

龚博士专攻比较文学,熟谙中西社会与文化,用中英两文写作。她曾在九十年代初为《新西兰先驱报中文周刊》撰写专栏《生活中的英语》,因受读者欢迎,于1996年结集成书出版。

一个偶然的机会让我成了巫宁坤教授的学生。

1980年秋,我考上天津师大(当时为“师院”),师从唐宝心、王嘉龄教授,攻读英语硕士研究生。1982年夏,论文答辩通过,获硕士学位。然而,由于种种行政原因,师大不能给我们授学位。84年初,我们一班五个学生被招到北京国际关系学院,由巫宁坤教授为主组成的答辩委员会给我们重新答辩。尔后,国际关系学院给我们正式授予硕士学位。于是,我们这五位硕士挤进了巫宁坤教授的“学生”行列之中。

巫宁坤教授

这第一次见面,为时不长:先是答辩,后是按西方大学习惯,教授请学生吃饭。答辩时,巫教授及其他答辩委员会的教授们一个个神情严肃。他们所提的问题,虽不刁钻,但常常咄咄逼人,我好几次手心冒汗,结结巴巴,几乎不敢正视教授们。为此,他们的相貌,我全然一片模糊。我们提在手里的心,直到聚餐时才放了下来:教授们对我们的答辩很满意,我们都通过了考验,可以正式获得硕士学位。

席间,教授们一换先前的正色,个个谈笑风生。巫教授没有另外一位女教授那么健谈,但他的风趣洒脱却是显而易见的。当时在师大任教的同班同学悄悄地告诉我们几个外地生,巫宁坤教授的经历跟我们自己的唐宝心教授差不多,也是解放初满怀一颗赤子之心从美国回到祖国,真诚地要为建设新中国出力;也是1958年被打成右派,剥夺公职,流放劳改;也是复职不久后又在文革中被打成牛鬼蛇神,关进牛棚;也是直到文革后才得以右派改正,重返教学岗位。

听完老同学的话,我对巫教授顿时肃然起敬,不由偷偷地对他多看了几眼。从他的经历来推算,我觉得他至少也得六十岁。但是他的每一举止言行都洋溢着青春的活力。他戴着眼镜,然镜片后面的一双眼睛却炯炯有神。

没料到,与巫宁坤教授的第二、第三次见面更是突兀短暂。

1985年10月中,我在北京接受出国前集训时得知10月底必须赶回北京出国。这个通知对于我这个家住新疆乌鲁木齐的人来说,真是喜上添愁:喜,是我这个学英语、教英语的人终于有机会去一个母语为英语的国家亲身体验其语言与文化;愁,是让我在十天之内回乌鲁木齐,料理出国前的一切里里外外,再返回北京。

二十世纪八十年代中期,北京–乌鲁木齐之间的特快列车,即使是准点,单程亦须三整天,更何况,列车误点大半天几乎是常规!十天之中七天坐火车,余下三天操办完全部公私事务,岂非登蜀道?

我意识到只有乘飞机才来得及打来回。但是原本的打算是坐火车回家的,身上只带有一张火车票的钱,离一张机票钱差之千里。我必须借钱。可是,问谁呢?茫茫北京城,我举目无亲。紧急之中,想到了巫宁坤教授,我好歹也算是他的一个学生哦!

我直奔国际关系学院,硬着头皮敲开了巫教授的家门。于是,我第二次见到了巫宁坤。我一进门,不等主人让请坐,便直陈来意。巫宁坤教授听完我这位不速之客的话,顾不及招呼我坐下,即刻让一旁的人拿钱点钱。不到半个时辰,我便拿了钱,出了巫宁坤家门,风风火火地径直冲往飞机场。

十天之后,即1985年10月底,我第三次面见巫宁坤。那一次,依然行程匆匆:下飞机,在出国集结地丢下行李,马不停蹄地飞奔去巫宁坤家。这一次,巫教授一眼就认出了我。我把要还的钱交给他,又给了一小包新疆土特产葡萄干表示谢意。巫宁坤教授接过钱,不加检点,随手往桌上一放了之。随后,他又接过葡萄干,并诚恳感谢。我虽然还了钱,心里放下了一块石头,但是,出国的大石依然悬挂在心头。于是,急切中,我匆匆向巫宁坤教授道别。

孰知,此一别竟是三十四载。

当新西兰的海风吹散了我征程的尘埃,当奥克兰夏日明媚的阳光消融了我奔波的焦躁,我终于得空重温出国前那几周的疯狂。直到那时,我才意识到巫宁坤的人格品德是何等高贵。说实在的,我充其量不过是他的一个沾边学生,他对我并不真正了解。那天,当我心急火燎地踏进他家门时,说不定他压根儿就不记得我。而我要借的那笔钱,绝非一个小数目。他凭什么要借这么一大笔款给我?我肯定会还他吗?然而,他却没有存丝毫犹豫,迅速果断地把钱放到了我的手里。急人所急,助人所难,一颗金子般的善良之心跳跃在我的眼前。

我深深遗憾未能在巫宁坤教授家稍稍多呆一会,跟他多说几句话。我更期待有一天能够再见到他,可以当面表示我对他真挚的敬意。于是,一有机会,我便给人讲述自己闪电式去巫宁坤家借钱、还钱的故事。

二弟是个有心人,听了故事,记住了巫宁坤的名字。1993年圣诞前,为给我购买圣诞礼物,二弟踏进奥克兰一家书店,迎面见到一张中国夫妇的照片。他仔细一看,书名为《一滴泪》,其作者不是别人,正是姐姐常说起的巫宁坤教授!此书岂非最佳圣诞礼物耶?!

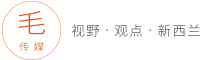

巫宁坤用英文写的传记 A Single Tear(《一滴泪》)

先前,我只是对巫宁坤充满了敬仰之情;当我如饥似渴地看完《一滴泪》之后,心底又升腾起一股对巫教授的亲情感。

1951年, 巫宁坤启程回国前在芝加哥大学校园留影

我自己的继父,解放前夕是英士大学的学生,血气方刚,痛恨国民党的腐败,投奔了共产党。解放后,他满怀热情,积极建设新中国。可惜,他的“不良”家庭出身成了一块绕不开的绊脚石:起先在三反、五反运动中因“包庇”地主反革命父母而受批判;后于1959年被打成右倾份子,开除教职,工资削减三分之二,发落农村改造。期间患肝炎,仍旧老老实实劳动,两年后摘了帽;但依然名列另册为“摘帽右派”,不得回讲坛执教。文革中,幸好由此因祸得福,没有被打成牛鬼蛇神送进牛棚;然而,毕竟逃不过抄家、下厂劳动的舛运。直到文革后给所有的右派及“摘帽右派”正名时,父亲才彻底摘了“摘帽右派”的帽子,恢复了原有工资级别。

父亲曲折的经历跟巫宁坤教授艰辛的历程何其相似乃尔! 我的心向巫宁坤靠近了许多。同时,再见他的心愿变得更其强烈。

颠簸动荡的生活令岁月流逝如眨眼之瞬间。当我最终安定驻足于华盛顿,时间已进入廿一世纪第二个十年。从前大学的老同学相互联系组成了微信群,时常怀旧。一天,一个同学回顾自己下放去安徽的日月,特别提到他与巫宁坤的交往。我欣喜若狂,立即追问巫宁坤的近况。其答复虽令我失望,但也坚定了我寻找巫宁坤的决心。加之,又时不时地看到国内贪官成灾、大学教授剽窃他人研究成果、黑心厂商们制假药卖假货等消息,我倍觉巫宁坤教授的真诚高尚、慷慨善良之难能可贵。我一定要找到他!

老天爷好像真是被我感动了。不久,就有朋友告诉我她看到一篇文章说巫宁坤现在就住在华府。该朋友在八十年代后期曾亲聆巫宁坤的演讲,随后又得机会陪同巫教授参观当地名胜,并一起合影留念。当她听了我的两闯巫宁坤家借钱、还钱的故事,亦极其感动,常常留心有关巫宁坤的文章。我根据她所提供的文章线索,继续顺藤摸瓜,最后终于找到巫宁坤自1993年以来一直居住的莱斯顿小镇猎人森林公寓的地址电话。

在拨打该公寓电话之前,我约莫估算了一下,巫宁坤现今应该年过九旬了。他是否还在人世?我的心禁不住颤抖了。然,老天爷既然开眼让我找到他的地址,难道不保佑我能真正见到他?我镇定地拿起电话。公寓前台接电话的女士根据我报的名姓很快查阅了名册,简单明了地答曰:“我们没有这个人。”

我愣住了:“不会吧,这位巫先生跟他的夫人早在1993年就开始在你们公寓住了。请你再仔细查一遍姓巫的住户。”女士说他们有很多姓Wu的人,可就是没有Ningkun这个名字。我的心急速下沉。危急中,我举头向苍天求教:“我可以跟你们经理谈一下吗?”

在等待经理的那一刻中,我决定改变我谈话的策略:我开门见山说要找巫宁坤之后,不等对方回答,便告诉对方这位巫先生从前在中国是知名度极高的教授,我本人既是他的学生,更是得到过他雪中送炭……经理好像有点听烦了此类故事,打断了我的滔滔不绝:“这些往事,你以后跟他自己说吧。现在先告诉我你的姓名电话。”

我顿时有一种浮出水面的感觉,立即遵命报了自己名姓及电话。然后,我小心翼翼地问她可不可告知巫宁坤的电话。她虽然避而不答我的请求,但是很友善地说她常见他女儿进进出出,并答应下次见到他女儿时,会让她给我打电话。

我舒了一口长气:经理知道有此人,说明我终于找到了巫宁坤。但我又忐忑不安:经理却又为何不直接给我巫宁坤的电话呢?缘由不得而知。只得耐心等待巫宁坤女儿巫一毛的电话。

等啊等,盼啊盼……一周后,一毛真的来了电话!她刚把她父母搬到离她家很近的一个公寓,空间比以前的公寓大。父亲去年得了一场大病,现在必须坐轮椅;母亲虽然记忆力依然超人,但行走非得借助助步器不可;于是,原来的猎人森林公寓变得有点捉襟见肘。因搬家仅靠她一己之力,故尚在进行中,她不得时时奔波于新旧公寓之间。

哇,我的运气多好!

好事多磨。我家离巫宁坤住处开车须一个小时,偏偏我因健康不佳暂时无法开长途车。那位有幸跟巫宁坤合过影的朋友自告奋勇当我的驾驶员,一来解我难,二来反正自己也很想再见见这位她向来敬仰的大教授。不巧的是,她一时多项事务缠身,无法立即成行。我并不气馁:盼了三十四年了,还急那几天?!

这一天终于来了!!2019年4月14日星期天,是个温煦的春日。虽没有璀璨的阳光,但空气中略带暖意的湿润令人舒适惬意。我事先已经请求过巫一毛的指教,带了两盒巧克力;朋友则于轻柔的春风感召下,带了一盆盛开的大丽花。我们先到巫一毛家,在她的指引下,来到了巫宁坤家。

我终于又见到了巫宁坤!!!

作者(后排右一)与巫宁坤夫妇合影

照中国人虚岁计算法,他已经是百岁老人了。看到他安详地坐在轮椅里,想起他从1951年回国直到1993年定居于美国的四十多年岁月中的坎坎坷坷,我禁不住对他说,上帝是公平的,把你从前失去的时日都要偿还你。

巫宁坤说:”我自己不要求活到什么时候,上帝让我活到什么时候,我就活到什么时候。“

可不?不正是他那坦荡的胸襟,让他闯过了多少难关,坚强地活了下来?!

话题转向我登门造访的目的:“我要当面感谢您三十多年前慷慨真诚的帮助。您还记得一个匆匆借钱还钱的人吗?” 巫宁坤摇摇头,说不记得。

夫人李怡楷和女儿一毛为此作了解释:一则是去年一场大病之后,他的记忆力极度衰退;二则是他一生中无私助人的事太多了,他的受惠者不计其数。

我于是转身问夫人:“那么,您或许还能记起这件事?我依稀记得是您给我取钱点钱的?”夫人低头努力追忆往事,最后确定1985年她正在美国探亲,不在国内。那一旁为我取钱点钱的是谁呢?夫人又反复搜索记忆:”哦,是我哥哥。那年他在我家住。“

记忆的闸门打开了。夫人谈起当初她在南开大学读英文时是巫宁坤的学生,班上另一为出色的学生是王嘉龄。我兴奋地接过话题说,王嘉龄是我天津师大硕士研究生学习的语言学教授,开始写论文时我还想师从他研究语音学呢。巫夫人则更了解王嘉龄的另一个才能:毕业后,他翻译了一本中文书,英语初稿由巫宁坤教授从头至尾校对改正。殊不知,此英文译书出版时,其校阅者巫宁坤已经锒铛入狱。

”哦,你们后来有联系吗?“

”有,头几年回国时,我们去他家,他夫人给我们做了一大桌的菜。“

我又问巫教授:”您还记得王嘉龄吗?“ ”记得,“他大声地回答,”他可是个好学生。“

从巫宁坤语调中的着重强调,我能感到他的自豪。刹那间,我突然明白了当年为什么由巫宁坤教授为主组成我们的硕士答辩委员会。原来,王嘉龄教授是他的得意门生,他信得过他。一种幸运感油然从我心底滋生。

主客们在记忆的海洋中畅游。朋友乘兴拿出当年留念照片,让巫教授看:”您记得87年去杭州给我们演讲吗?“巫宁坤一边颇有兴趣地看着相片,一边轻轻地摇头。巫夫人帮着回顾,肯定了他当年的杭州之行;她打趣地大声对巫宁坤说:”记不记得没关系,有照片为证。”

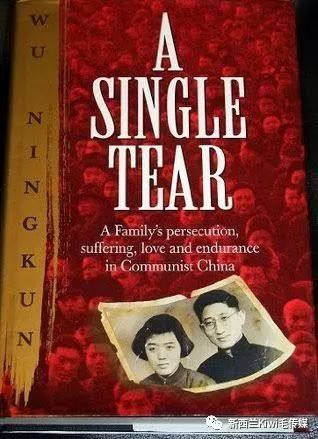

我也赶紧抓住时机,拿出二弟送的圣诞礼物 -《一滴泪》,请巫教授签字。巫夫人接过书一看,是英国版的。她转身递过笔让巫宁坤签字,并命令道:“中文、英文的,都要签。”

巫宁坤的签名

巫宁坤没有作声,只是恭恭敬敬地从命。我激动地看着他认认真真地用中英两文写他自己的名字,见到他握笔的手还是相当有力,不由为其倔强的精神世界感到震惊。我既深信,同时又为他默默祈祷,希冀他的肉体日益健壮起来。

时间飞逝,我们应该作别了。朋友、一毛拿出手机给大家照相。我前三次见巫宁坤时,都是手机前时代,没有机会与巫教授合过影。这一次,当然不能错过机会。于是也迅速从包里取出手机,请为巫宁坤夫妇助理家政的先生帮我们照全体相。

忙乱的摄影过后,尽管巫夫人反复邀请我们留下进午餐,我们还是起身告辞了。我借口自己是巫宁坤英语大教授的学生的学生,以英语国家的礼节与他们夫妇拥抱告别。惜别之际,我动情发誓:一定会再来探望你们。

归来后,虽似觉三十四载情债已偿还,然,情思依旧延绵。数日后,我突然回想起当年闯进巫宁坤家去借钱时的一个细微小节:当巫教授回身低声请一旁的一个男人取钱时,我脑海中的的确确闪过一团团疑云:那人是谁?巫教授的父亲?不可能,太显年轻;兄弟?长得不像;帮工?哪有请男的?但,我没有开口问。自然,不好意思是因素之一,然而,更主要的是压根顾不上礼仪闲谈。当我欢天喜地地接过钱、道过谢之后,便一头往外走,直奔飞机场去也,前几分钟的好奇已然踪影全无。难怪,嗣后我会将取钱的人错记成是巫夫人。

在巫宁坤教授那一方,那天,他先是毫不计较我的唐突,也无曾拘泥礼节,更不作寒暄。想必他见我心急如焚,便一味只顾帮人解难,也就无暇顾及介绍他亲戚之类的琐事。此即或可乃“君子之交淡如水”?

说真的,从礼仪的层面来看,我们的交道真是比水还要淡万倍。然,在精神心灵的高度上,我们的互信程度达到了顶峰。一方坚信对方有深摯的怜悯心,会伸出援助之手;另一方则确信对方诚实可信,毋容置疑。

走笔至此,不由又联想起初看《一滴泪》时的一些心头感触。因为当时忙于写博士论文,《一滴泪》仅是狼吞虎咽似地看了过去,即使内心有所触动,也是一掠而过。今日回首往事,才意识到某些感触的深邃内涵。

1980年12月,巫宁坤赴成都参加全国外国文学学会成立大会。会上有人猛烈抨击西方现代派文学,大声疾呼要求禁止出版西方现代派文学作品;此外,还有高层领导认为学习西方现代派的写作手法是对文化大革命的反动。

对此种言论,巫宁坤反感万端,他欲予以反驳,然近三十年的苦难逼着他强忍又强忍。最后会议即将结束,他终于忍无可忍,爆发出来。他义正言辞地指出西方现代派文学的曲直是非应该由大家看了书之后自己下结论,不可任意武断下禁令。他坚决反对将现代派文学与革命对立起来,并自豪地宣称若定要他于二者取其一,他肯定选择自由的文学而谢绝奴役人的革命。

无巧不成书。成都会议六个月之后,我开始撰写硕士论文。在唐宝心和王嘉龄教授的指点下,我随外教夏威夷大学艾德尔斯汀教授做比较文学研究。当时我虽然没有听说过成都会议,但是国内文学批评界对现代派的争论还是略知一二。或许我也是一块硬骨头,不喜欢人云亦云,楞是要亲自看原著,自己做研究,自己下定论。于是,我硕士论文的研究方向不偏不倚,正是现代派文学:《王蒙与主要英语现代派作家》。

此处,我不愿多述当年王蒙拒绝我采访要求的经历,更不想提及后来我用中文重写的一篇现代派的文章是如何被好心人劝告将其束之高阁,我只想揣测一下1984年当巫宁坤教授翻开我的论文时的心境 :感到安慰满足?八十年代初由几个政治小丑刮起的反精神污染风终究没有成气候,故此,还能看到认真研究现代派文学的文章,尽管只是一篇英文硕士论文,他是否会兴奋自豪?他在成都会议上的自由宣言说出了众多高级学者欲言又止的话,现有后辈跟上了,正脚踏实地做研究,尽管研究尚欠深度,却依旧令人可庆可喜?

我似乎有点遗憾,今年4月探望他时没有问问他。其实,又何必呢?他通过了我的答辩,授了我学位,岂非为满意的嘉许?古诗曰:“心有灵犀一点通”。当我在国内文学批评界的一片争论声中决定撰写题为《王蒙与主要英语现代派作家》的硕士论文时,我的心已经跟巫宁坤教授相通了。

1994年5月3日,新西兰报纸New Zealand Herald发表一篇介绍本文作者龚世芬(面对镜头者)获博士学位的报道。

(成稿于2019-5-30,华盛顿)