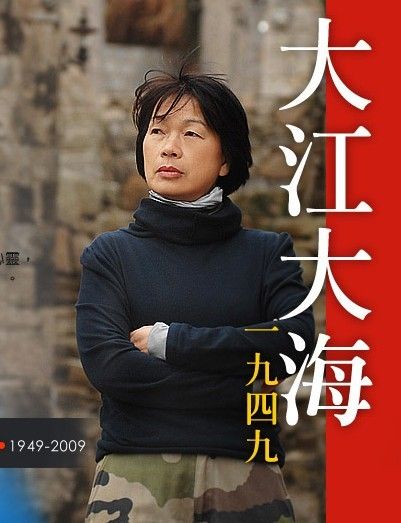

【飞雪书评】永别的海:评龙应台《大江大海一九四九》

作者: (新西兰)飞 雪

–

“这世界上所有的暂别,如果碰到乱世,就是永别。”

这句话出现在龙应台《大江大海一九四九》的结尾,是她为这本书写下的主题句,也点明了这本书所聚焦的核心:在历史洪流中,个体命运如何被彻底撕裂,并在乱世中消失不见。若说20世纪中国历史是一场震荡百年的大江大海,那么《大江大海一九四九》无疑是一次试图“还原碎片”的女性书写努力。

然而,在抒情背后,这本书也面临诸多争议。它既有打破正统叙事的勇气,也暴露出抒情笔调对宏大历史议题处理上的无力。在这篇书评中,我将从叙事方式、写作风格、史识深度三个层面出发,分析这本书的得失,并将其与齐邦媛的《巨流河》、卡普钦斯基的《帝国》进行比较,辅以李敖等评论者的批判意见,以期全面理解这本书的意义与局限。

–

–

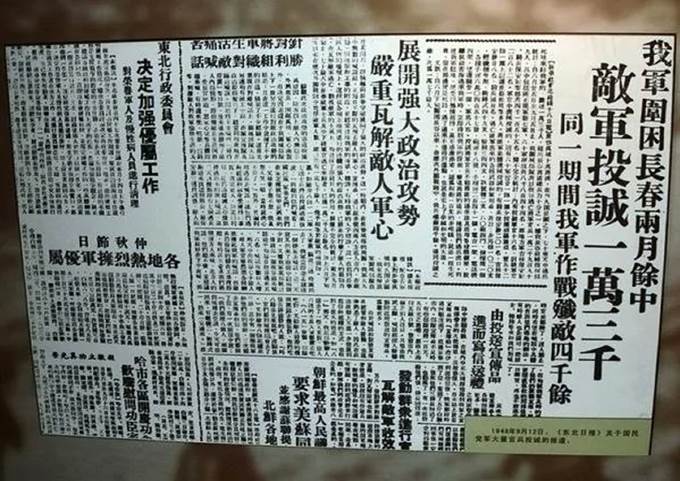

一、书写离散与战败者的命运

《大江大海一九四九》是龙应台在沉寂多时后重新出发的代表作。书中她以数十位受访者的记忆为线索,串联起一幅1949年前后从大陆向台湾撤退大潮中的民间图景。这些人来自各行各业:有被强迫抓壮丁的少年、逃亡中遗落妻儿的父亲、无家可归的政治难民,也有因战火改变人生轨迹的知识分子与军人。

龙应台在序言中写道:“我在寻找一个声音,那些在教科书上听不到的声音。”她并不想写一部军事史或政治史,而是希望通过个人的、碎片式的、情感浓烈的笔法,让那些在历史夹缝中的声音得以重现。

她写那些不得不离开大陆、在码头边呼号的母亲;写壮丁如何从乡下被捆绑着丢进船舱;写俘虏被当作“人肉盾牌”冲锋陷阵;也写到了台湾士兵在山林中迷失,孤独死去的结局。这些细节,是对宏大历史的“底层注解”。正如她在书中所感慨:“一滴水,怎么会知道洪流的方向?”

–

–

- 布尔乔亚式抒情的力量与局限

龙应台不是历史学者,而是作家。她在书中的角色,是一个深入人间、聆听讲述、带着泪水书写的记录者。这种“布尔乔亚式”的小资产阶级书写方式,呈现出一种台湾中产知识分子对历史的缅怀与怜悯。她的语言细腻、敏感、情感饱满,极具女性书写的特质,也带来了某种温柔的视角。

但这种视角也是问题所在。李敖曾对这本书提出严厉批评,认为它“感性大于理性,抒情胜于分析,是一本‘家庭妇女式’的历史书。”在他看来,龙应台并不真正理解当时的历史格局,只是从访谈中抽取零碎记忆,以散文方式排列,缺乏史识与政治逻辑。他指出:“历史不是在哭声中完成的,而是在血与火、枪与炮中决定的。你可以哭,但你不能不懂。”

这一批评虽然带有李敖一贯的犀利与讥讽,但也指出了本书的核心缺陷:太“感性”、不“分析”。《大江大海》中充满了情感倾诉,却没有深入追问“失败的制度逻辑”。为何国民党失败?失败者是否纯然是受害者?在书中,这些问题未被严肃对待。

- 写作结构的跳跃与“人类共业”的比喻

《大江大海》的结构并非线性。她采用了一种碎片拼贴、时空交错的方式——从1949年回望1945,从中国跳到德国,再回到当下台湾。这种跳跃既展现了“战争是人类共业”的普世悲剧意识,也带来了结构上的混乱感。

在书中,龙应台特别引用了她在德国的房东玛丽亚的故事。玛丽亚的丈夫是二战德国士兵,战死在俄国战场上,留下了一张泛黄的照片与墓碑。这一幕被她反复书写,用以对照1949年被命运卷走的中国士兵。她说:

“德国母亲流泪时,并不知道中国母亲也在同样流泪;德国寡妇在丈夫墓前颤抖时,不知道台湾小女孩永远等不到归来的父亲。”

这种对比意图良善,但其普世化的处理方式,也让中国1949年那场内战的复杂性、政治性被过度人道主义化。她笔下的战争是残酷的,却模糊了不同政权在战争中扮演的角色。她没有深入讨论制度层面的崩塌,也没有严肃对待政治决策对民众命运的影响。

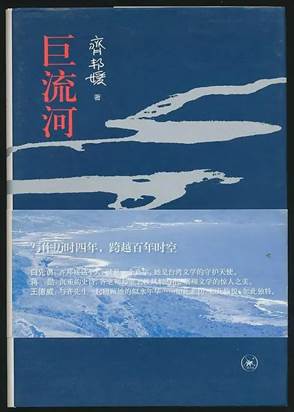

- 与《巨流河》《帝国》的对照

若说龙应台的书是感性的记忆散文,那么齐邦媛的《巨流河》则是理性的历史编年体。《巨流河》通过一镜到底的方式,书写了作者从东北、北平、南京一路迁徙到台湾的成长经历,也书写了她如何在党国体制下成为知识分子,又如何疏离于这个体制。

齐邦媛的文字节制、克制,书中几乎无大段抒情,却句句沉重。她不写眼泪,但读者却读得落泪。这是“感性内化”的极致。而龙应台则是“感性外放”,一边讲述一边哀悼。

而卡普钦斯基的《帝国》,更是一种以“文明观察者”身份出发的书写。他用简约却深刻的笔法,刻画了苏联帝国崩塌前夜的恐惧、幻灭与希望。他不抒情,但冷静得令人心颤。他写:“我面对的不是国家,而是时间的崩坏。”正是这种对“结构性崩坏”的敏锐,让他的纪实文学达到思想深度。

–

–

- “失败”的历史是否可以重写?

龙应台的确打破了大陆长期以来的“胜利者叙事”。她努力为被遗忘者发声,为历史的裂痕上贴上一张张名字与脸孔。这本书在台湾出版后,震动一时,也引发大陆读者的广泛讨论。这证明华人世界确实需要“失败者之书”。

然而,失败者之书不能只是“情绪的安慰书”,它还应承担揭示失败之所以失败的任务。《大江大海》在揭露战争荒谬、离散苦难上做得极好,在结构性分析、政治批判上却远远不足。这也让它在文学价值上有贡献,在史学或思想上则略显薄弱。

正如历史学家许倬云所言:“真正的历史写作,是将个体记忆置于结构之中,看到其被挤压的方式。”龙应台看见了个体,但没能构建结构。她记录了命运,却回避了权力。

- 尾声:写给父亲的家书,或写给历史的告别?

在书的最后一章,龙应台回到自己家庭的命运——她的父亲是随军来台的大陆军人,一生沉默。她用写书的方式,与父亲做了一次迟来的对话。她写道:

“你坐在那里,听我说,听这些被遗忘的名字。我说的每一个人,其实都是你。”

这本书,也许不是历史书,而是“给父亲的告别书”。她试图用文学方式为失语的一代写下墓志铭。这本书的意义,或许不是提供历史真相,而是在现有史观体系下,试图凿出一条回忆的水渠。

她在序言中写道:“历史的波涛之下,是一颗颗悄无声息沉没的心。”

而我们也许要问的是:在这些沉没之心背后,究竟是什么造成了集体命运的下沉?那正是《大江大海》尚未完成的部分。

–

–

参考资料

1. 龙应台:《大江大海一九四九》,时报文化出版,2009年

2. 齐邦媛:《巨流河》,远流出版,2009年

3. Ryszard Kapuściński:《帝国》(Imperium),Vintage Books,1995年

4. 李敖:《李敖有话说》系列评论

5. 高希均:《从“龙应台现象”看台湾知识分子书写》

6. 许倬云:《历史的底层逻辑》,八旗文化,2020年

7. 吴叡人:〈关于《大江大海》的历史政治阅读〉,《思想》杂志,2010年