【题解】文天祥第一次被捕时,未即死,因有所待,以为事有可为。他的学生王炎午对他有误解,以为他贪生,因此作《生祭文丞相》文,促其殉节。后来知道是误解,在文天祥殉难后又作祭文痛悼之。这个典故用在此处并不完全贴切,只是取其将死未死之时的“生祭”。

“还原真相,开启民智,唤醒良知,推动革新”。

这是Y·H二十周年纪念时我的贺词,自以为概括得还准确,也是我的期许。

以下摘录一些过去与此有关的讲话:

2013年新春联谊会,多数与会者对新的开始充满乐观的期待,绝大多数人的发言都围绕“宪·政”的主题,后来产生一篇联名上书,提出全面的建议,完全是建设性的,可谓充满了正能量。我却未签名,一则因为我原则上不喜欢联署上书言事,在“致君尧舜”和“开启民智”之间,我认为前者是无用功,后者才是希望所在。更重要的是我并不分享那种乐观情绪。后来证明,乐观是过早了,那个体现一片赤诚之心的文件竟被列入了应予封杀的“噪音”,再不得见天日。那个关键词本身也被“敏感”了。

2014春节联谊会,我讲过这样一段话:

现在朝野有没有共识? 我想至少有一个共识,就是大家都不希望发生动乱,都希望能够和平地进行深化改革,渡过社会转型。但是通过什么途径,用什么手段达到这个目的,分歧好像很大。很多事令人想起明朝顾宪成与王锡爵的对话,顾在野,王在朝。顾说:“外论所是,内阁必以为非;外论所非,内阁必以为是。何也?”就是在很多是非问题上,“朝”与“野”的看法完全相反。

我们经常遇到这样的情况:一本好书,很受读者欢迎,或者一篇文章,大家都说好,争相传阅,忽然就听说“挨批”了,被禁了。这是怎么回事呢?又比如,现在领导下决心反腐,很得人心,但是民间以各种行动表示拥护,热心支持、要为此做出贡献,却忽然获罪。有记者揭发贪官,事后证明完全准确,贪官已落网,而记者却被勒令解雇。有人被请去“喝茶”了,有人给“上各种手段”了,甚至有人给抓进去判刑了。那么依靠谁反腐?是孤家寡人,还是依靠全社会的正义和健康的力量?我一直认为腐败已经这样病入膏肓,不依靠真正的法治、不依靠民众的强大力量,是难以乐观的。(按:关于反腐的这段话,后来被作为我的“错误言论”向我提出指责。我左思右想觉得没有错,所以还坚持。我真不明白,真话、真相,乃至常识,就那么可怕吗?)。

听说本杂志在多数报刊下滑的情况下,订数大幅增加,这固然令人鼓舞;但是另一方面,多数报刊不景气的现象并不是正常现象,不少曾经拥有许多读者,辉煌一时的报刊,一再遭受风霜雨打,逐步凋零,这种情况令人担忧。我宁愿本刊不是一枝独秀,而是百花齐放中的一株。(现在证明,一枝独秀是难以持久的)。

中国最需要的是培养理性的、有现代意识的公民,而不是愚民、顺民。实际上,愚民、顺民并不能保证社会安定,没有明确的公民意识,没有法治观念,在某种情况下,顺民很容易变成暴民。建立公民社会是当务之急。我始终不能理解为什么“公民”如此犯忌,提倡公民教育会获罪。如果把最讲理、有良知、有正义感、主张温和渐变、培养公民社会的人都打压下去,一旦有事,顺民无告,变成暴民,那才会无序大乱,是十分危险的。(可虑的是,现在“暴民”真的有日益增加之势,社会戾气上升)。

在许多革命老前辈面前我不敢言老,但是我已是耄耋之年。生于斯、长于斯,而且一定终老于斯,不会再用脚投票远走他乡。我对这国土无比热爱,也见证过我们的民族历经苦难,人为的饿殍遍野、精英备受摧残,再也不希望看到社会动荡,民族再蒙灾难。正因为如此,开启民智才是当务之急,这也是我所寄希望于这本杂志的。

以后两年,新年联谊会都遭禁。今春为此杜老气得血压升高,以死相拼,勉强临时凑成一次聚餐。节日聚餐要以性命相博,这也够得上世界级奇闻。

实际上,这份杂志从来就是在夹缝中求生存,年年风霜雨剑严相逼,每年新春聚会都有一种悲壮的气氛。近两年风急雨骤更加升级。其实两年以前就有准备“玉碎”之说,另一种倾向是“留得青山在”,以妥协换取生存,但是妥协以不损害原则为底线,有人戏称“青山派”和“玉碎派”。

坦率地说,我属于玉碎派,覆巢之下安有完卵?我一向悲观,杜老承诺的这个“不碰”,那个“不碰”,已经逼到墙角了,这“底线”在哪里?守得住吗?

改革开放以来,曾有过报刊蜂起,众声喧哗的短暂的繁荣,但是此起彼伏,前赴后继,各领风骚几年,有的甚至几个月,或灭亡,或名存实亡(底线崩溃,完全变质)。一本刊物延续25年已不寻常,其原因众所周知,端赖老人的支撑,前期还有更高位、更老的人作后盾。现在他们多已作古。杜老的党龄长于方今能仗势对他颐指气使的任何在位者的年龄。前此,也许还赖组织内论资排辈的传统,或者还有一丝丝残存的敬老的伦理,才勉强容忍,得以不绝如缕至今,而并非是他一片救党救国之心感动天庭。

我理解老人在晚年有所觉悟之后的一片赤诚,就凭他能对他在位时执行错误政策曾经伤害过的人,一家一家走访道歉,就令人感佩,而这份杂志正是他觉悟后的见证。当然不止他一人,还有一批从耄耋到期颐之年的老人,都同此心。他们为国家富强、民族解放(当然包括思想解放)的初心不变,所变者,是对途径选择的认识。其志可敬,其情可悯。

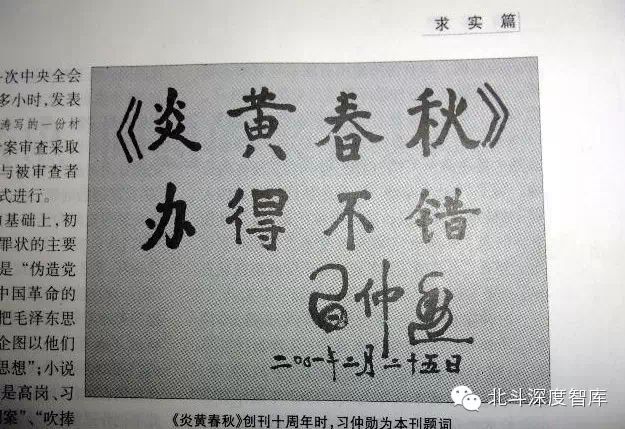

但是,这终究不是正常现象。现在这些都已无效。有一幅“办得不错”的题字,年年挂出来,却也起不了“丹书铁券”的作用。我曾设想,可能在某个契机主动“安乐死”,可以避免在温水煮青蛙中苟延残喘,一辱再辱的痛苦,最后连“玉碎”都不可得——杜老以90高龄与名望,这几年所受屈辱,非外人所得尽知。他忍辱负重,苦苦支撑,如果不是为了事业和良心,是难以承受的。我尽管是杂志的忠实读者,兼作者,还挂名编委,但终究不是内里人,也许旁观者清,但决不是冷眼旁观,只是揣情度势,做出自己的判断。

然而我尽管悲观,还是对现实的残酷性估计不足。最近几天鲁迅的一句话经常在脑际出现:“我向来不惮以最坏的恶意来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。”(《纪念刘和珍君》)这样的肆无忌惮,公然撕破协议,无法无天,这样的以城管对小贩的暴力手段,或者以打土豪分田地的手段施加于一个机构,这样对待一位因丧妻之痛生病住院的老人,乘人之危,急不能待地打家劫舍,鹊巢鸠占,还瞄准财务、出纳(恐怕那笔不大的资产也是重点目标),真是只有不敢想的,没有不敢做的。至于没有执法凭证意图强行搜包、搜身(尽管未能完全得逞),无理阻挠一个机构履行依法纳税义务,则已经明确触犯了法律。这种种暴行出自一个以“文化”、“艺术”为名的机构,最后一点文明的外衣已经撕去,礼义廉耻荡然无存,“我是流氓,我怕谁?”呜呼,我欲无言,我能何言!

本来,天下没有不散的筵席,没有永远长存的事物,一份刊物的沉浮也是常事。只是围绕它所发生的一切,突显出在这个关键时刻,在我泱泱中华大地上文明与野蛮的竞赛,所以不能沉默。

现在,受害方还在用文明、法律的手段,根据白字黑字的协议维权、申诉,再给法治尊严、公信力、人道、廉耻一次机会。还有谁会珍惜这个机会吗?

资中筠于2016.7.28 深夜

这个冬天非常冷,呵呵。