【叶宋曼瑛博士访谈录·4·】我的硕士和博士论文题目选择 — 为何不研究《金光大道》、为何研究张元济

前 言

叶宋曼瑛博士在自家小院

(毛芃2015年12月摄影)

我的硕士和博士论文题目的选择

毛芃:曼瑛老师,上次咱们说到您是1974年移民到新西兰的。那您是什么时候去奥克兰大学读书的?什么时候获得博士学位?

曼瑛:我是1977年获得奥克兰大学中国文学硕士学位、1983年获奥大历史学博士学位。我的博士论文是研究上海商务印书馆创始人张元济先生,论文(英文)1985年由商务印书馆出版。1992年,商务印书馆出版了论文中译本,书名是《从翰林到出版家——张元济的生平与事业》。

右为曼瑛博士论文英文版,左为中译版

(毛芃拍摄于叶宋曼瑛博士家中)

–

毛芃:记得您在香港大学读的是历史,在奥克兰大学读硕士研究生时为什么读了中国文学?

曼瑛:说起来很好笑,奥大当时只有一位教中国历史的老师(现在也还是一位),正好他那年不在,去度假了。但是我已经报了名,又不想放弃,那怎么办呢?学校说那就念中文吧,我说我之前没有专门念过中文,可以直接读中文专业的研究生吗? 他们就让我见中文系的道格拉斯·蓝克实(Douglas Lancashire)教授。

在香港时,我念的中文书比同龄的同学多,因为我母亲是女子汉文师范学校第一届的毕业生,是香港那阵子唯一的女子师范学校毕业生,是正式训练出来的老师。她一直做教育,从小就教我们兄弟姐妹们读唐诗宋词。

长大后,我母亲请了一位古文老师教我们《汉书》、《史记》、唐、宋古文、《左传》,教我们念《论语》、《孟子》之类,像读私塾一样。读大学的时候,我课余还在念这些东西。

我中学时用中文念过中国历史和中国文学, 大学也一直都有学习,我对自己学习中文还是蛮有信心的。

我于是请我的古文老师给我写了一封正式推荐信,证实我念过哪些书,结果奥大就录取了我。

毛芃:您读研究生时主要做了哪方面研究?论文写的是什么?

曼瑛:做研究生论文时,我同教授讨论写作提纲,蓝克实(Lancashire)教授建议我研究浩然的《金光大道》。

毛芃:这个建议有意思,浩然上世纪七、八十年代在大陆知名度很高,他描写农村生活的小说《金光大道》、《艳阳天》都拍成过电影。 您那时有读过《金光大道》这本书吗?

曼瑛:之前我并没有读过浩然的作品。我在奥大图书馆借来《金光大道》,读完后发觉这根本不是我的兴趣所在。我决定不做这个题目,我想写白先勇,反而蓝克实教授从来没有听说过白先勇。好在他允许我研究自己感兴趣的题目,我觉得蓝克实教授真是挺开通的。

(网络图片)

毛芃:蓝克实教授为什么会推荐您研究浩然的作品?为什么您对浩然的作品不感兴趣、对白先勇的作品感兴趣呢?

曼瑛:那是70年代,文革还没有结束。那个时候研究中国的西方学者,对中国大陆官方认可的作家和作品知道的比较多,包括样板戏在内。当然,西方学者对样板戏的研究并不是研究它的美学价值,而是研究它的宣传效应。

可是,我对为政治服务的作品压根不感兴趣。我的硕士论文就是研究白先勇的短篇小说。白先勇的小说描写的是个人的内心世界,个人的命运,而个人命运又是同旧中国的命运联系在一起。

白先勇小说对人物的描写、小说中表现出的时代更替、人物命运都非常吸引人。

感觉他的笔法像曹雪芹写《红楼梦》,我很喜欢看《红楼梦》。

白先勇的作品写得很好,题材也很好。例如写台湾留学生到美国留学,那种文化上的冲击、失去了自文化上的根、男孩子的那种自卑感,写得生动传神。

他的《谪仙记》 表现了主人公李彤从中国到美国后命运的变化,从上层社会下到凡尘, 犹如“谪仙”。

现在回过头来看,白先勇写的《台北人》和《纽约客》这些作品,不是很曲折的故事,写的其实就是离开了自己的根再怎么定位的问题,失去了自己原来的舞台,生活在社会边缘,那种委屈,当然也是悲哀,这其实是在探讨海外华人的身份问题。

这同我当时的生活经历也是契合的,所以是我感兴趣的东西。

毛芃:白先勇先生是海内外知名度很高的华人文学大家,您同他见过面没有?

曼瑛:那时(1970年代末期)研究白先勇的人不多,他当时还在美国Santa Barbara大学教书,我就写信向他请教。

我到现在都没有见过他。不过我们有不少共同的朋友。

2008年我在香港大学讲学,正好他也在那里讲学,还说要来听我讲课。但我演讲的时间正好是他的public lecture (公开课)时间,结果没有碰到。我们一直没有见过面,但有通信联络。

白先勇是民国时代的白崇禧将军之子 (网络图片)

毛芃:您的博士论文是研究商务印书馆张元济先生,请问您为什么会选择这个题目?是因为同中国历史和文化挂钩吗?

曼瑛:那肯定是,这是我们自己的根本,历史影响着文化,这个感受最深。

张元济先生1910年赴欧时拍摄(网络图片)

–

当时在确定博士论文题目期间,(中国)刚好出了一套江西瑞金苏维埃时期的文献,是有关李立三之类的文献,奥大导师问我想不想做这方面的研究。我细细看了一下,觉得内容很枯燥,实在是没有兴趣。

倒不是因为内容太政治化,是我母亲曾经的教诲给我留下深刻印象。她说:“追求学问,要做你自己真正感兴趣的、真的可以让你废寝忘食的事情。”

记得一位同期从香港来的港大同学(一个医生的太太) 很诚恳地劝告我说,你念这些中文的东西在新西兰哪里会有什么出路,要念就念社会学、法律什么的,毕业以后好找工作。

但是我对那些没有太大兴趣,这并不是说我没有考虑找工作,也不是说我不需要钱。我总是想追求我最感兴趣的研究题目。

毛芃:是啊,第一代华人移民在海外谋生不容易,大家去读书也是本能地寻找容易就业的专业,男人大部分选电脑专业、女人很多选会计专业。我2000年到奥大报读媒体专业研究生课程时,还有朋友认为出于个人喜欢选这个专业太奢侈了,因为这一行就业不易。

曼瑛:现在我退休了,我能够说我这一生很幸运,我一直都在做我喜欢的事情,研究我真正喜欢的东西,不是为了应付生活或是为了要有一个好的出路。

我的那位同学改行,她的事业也非常成功,所以我不能说她当初对我的建议是对还不是不对。

现在回想起来,我很庆幸,真的感到非常幸福。大的方向像中国历史、中国文学,这些都是我最喜欢的东西,退休以后我也会做这方面的工作,不会做其他。

像当年写硕士论文,如果我不坚持的话,可能就做《金光大道》了。我当时对教授说:“对不起,我对这个不感兴趣,我想做自己感兴趣的。”

毛芃:您做博士论文为什么会选择研究商务印书馆、研究张元济呢?说实话,张元济先生,很少有人知道他呢。

曼瑛:选择这个研究题目,是因为我觉得这个题目有深度,可以探讨。结果很幸运,我开始做这个研究的时候,文革还没结束,没什么人想到研究商务印书馆,没人知道张元济,也没有人愿意知道,人们也不敢谈。想不到很快文革结束,中国开放了一点,我能够进入大陆,见到那些权威的、愿意同我分享资料的人。

我真是非常、非常幸运,真的是凭着一股蛮劲和信念才有今天。

说起张元济先生,他是一位很特别的人,他是清末的翰林,旧学基础深厚,传统学问非常好。

张元济先生属于开明的民主派人士,很有知识分子的风骨,他不是左派、也不是右派,所以大陆和台湾双方都不觉得他是有利用价值的人。

中国大陆不看重他,因为他不是共产党人,不是新中国新教条主义下的那种被推崇的模范人物。

张元济是民国政府时期中央研究院的院士,可他不支持国民党,也不欣赏蒋介石。

张元济是旧知识分子的典型,是士绅改革家和立宪主义者,他参加过百日维新、戊戌变法,见过光绪皇帝,同光绪皇帝探讨社会改良。张元济对社会变革抱有极大的热诚,有很好的理想。

戊戌变法失败以后,张元济退出仕途。他希望能通过教育和出版业来改良社会。他很有眼光,打造了中国最好的出版社 -《商务印书馆》,编辑出版了《词源》、《二十四史》、《四书五经》这些传统书籍,还出版了很有社会影响力的《小说月报》和中国第一个谈论时政的杂志 -《东方杂志》。

在中国文化传统中,小说是被人瞧不起的文学形式,但是商务印书馆出版的《小说月报》在当时成为很受欢迎的文学刊物,巴金的小说就曾在《小说月报》发表,茅盾先生是《小说月报》的编辑。

《东方杂志》也很有影响力,在那之前,中国还没有一本谈论时政的杂志。

同时,商务印书馆还出版了不少西方翻译作品,例如严复先生翻译的《天演论》、 林纾翻译的《巴黎茶花女遗事》。

商务印书馆的这些出版物,在当时造成很大社会影响,可以说是开一时风气之先。

张元济先生是文化人、但他很务实,从没有看不起经商的人。总之,他是一位非常值得敬佩的人 。

我做研究的时候去大陆拜访那些同张元济有交往的学者,叶圣陶、茅盾等这些大学者愿意见我,是因为他们想告诉我有关张元济的事情。

毛芃: 您在研究张元济期间,都访问过哪些大文豪?记得以前采访您的时候,您还提起访问过钱钟书先生。

曼瑛:我是1979年见的茅盾先生,同他做了访谈,我还见到了叶圣陶和钱钟书先生。那时中国刚刚开放,我就那样冒昧地跑到北京,找这些名满天下的学者。

见茅盾先生时我很紧张,记得他穿着蓝色的暗花织锦长袍出来见我,很郑重其事的样子。

我是在北京南锣鼓巷他家里见的茅盾先生,他家现在成博物馆了 – 就是茅盾博物馆。

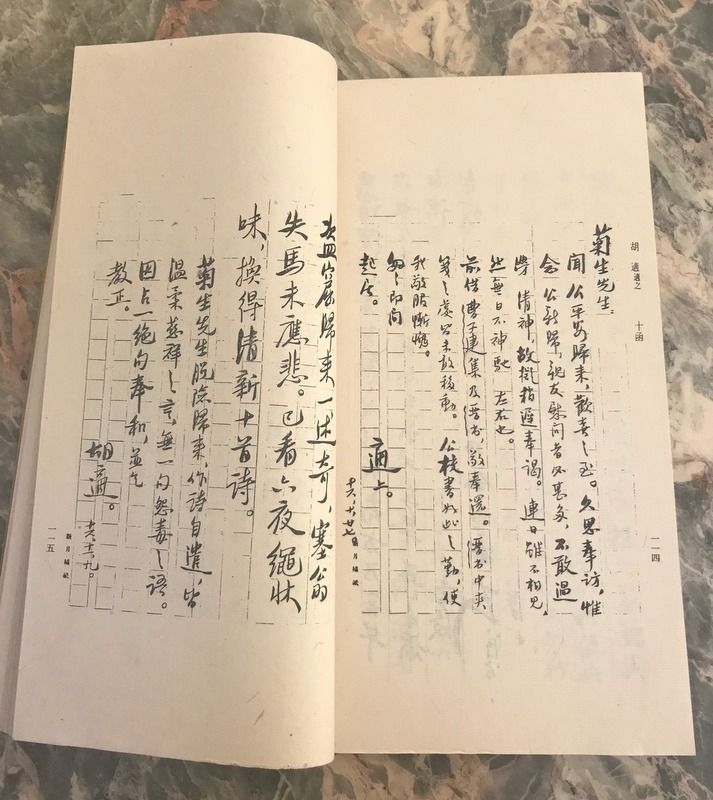

茅盾先生是非常认可张元济的,他曾担任《小说月报》编辑。他把从前他同张元济往来的书信都找给我看,还有严复同张元济的来往书信也找给我看。

张元济当年同很多知名人士都有书信往来,这些书后来被编成《张元济友朋书札》。

–

(毛芃拍摄于曼瑛博士家中)

胡适写给张元济(号菊生)的亲笔信复印件

(毛芃拍摄于曼瑛博士家中)

毛芃:您那时在新西兰,70年代末的通讯联络远不像现在这么方便,您是怎么联系上茅盾先生的呢?

曼瑛:这得感谢我父亲的朋友孙源伯伯。孙伯伯现在过世了,他那时在人民出版社工作,是曾经在法国留学的资深老编辑。抗战时,他做法文翻译,我爸爸做英文翻译,他们在桂林、重庆一代工作,就是战时的大后方吧,是那个时代的文化人。

我父亲解放后和孙伯伯一直没有联系过,直到我去大陆找他。孙伯伯向茅盾他们介绍我,带我去见他们。

毛芃:您能谈谈对茅盾先生的印象吗?您刚才说见他的时候他穿着长袍,这种打扮在解放后的中国大概很少见,特别是文革刚结束,这种穿戴很特别呢。

曼瑛:是啊!我现在猜想,大概他那时觉得我是从新西兰那么远的地方来的吧,所以装扮得那么隆重。

我第一次去找茅盾先生是1979年11月。他当时在写《我走过的道路》,我记得书稿就在他的桌子上。

茅盾先生还赠送了我他写的小说《子夜》(Mid Night)。他一共送了两本,一本给奥克兰大学图书馆,一本给我。

他签名先是签“沈雁冰”,然后说自己的字写得不漂亮,然后又用“茅盾”签了一次,这次是他熟练的签名,就很好看了。

见到茅盾先生后,我在笔记本上写茅盾“康健,但是中气不足,气喘。”

同茅盾的访谈我都做了录音,录音带后来送给他在桐乡的纪念馆。因为在90年代,纪念馆筹备开幕式的时候到处找他说话的声音,居然找不到。

介绍我见茅盾先生的孙伯伯找我要录音,我于是把我当时采访茅盾先生的录音带送给了茅盾博物馆,自己也没留个记录。

那时候录音都是小录音机,用(cassette tape)录音带。

毛芃:您刚才说还见了叶圣陶先生和钱钟书夫妇?他们什么装扮还记得吗?

曼瑛:叶圣陶先生穿的是中山装,是四个口袋的那种。

我还保留有张钱钟书先生夫妇的照片,这是1988年我去北京见他们,了解有关商务印书馆的旧史时拍的。钱先生穿的是蓝色的高领加盘扣外罩,他的夫人杨绛的装扮也挺传统,黑色高领外罩的外面是有盘扣的灰色马甲,看起来很像香港中国国货公司里的服装。

钱钟书夫妇在家中

(叶宋曼瑛博士1988年年底拍摄)

毛芃:您也拜访过胡愈之先生是吗?他是民国时代著名作家和社会活动家,中华人民共和国成立后,他还担任过政府出版总署署长、文化部副部长。

曼瑛:是的,我1979年先是到北京东四胡同愈之先生家,然后去了茅盾先生家。从胡家的四合院出来后,我在记事本上写了“气派非凡”这几个字,因为院子都有卫兵把守。

记得当时是冬天,北京的路上到处是煤球、大白菜,那时候还要用粮票。

我记得还去北京东风剧场看京剧,印象很深,那是第一次去看京剧。

叶宋曼瑛博士70年代末在北京商务印书馆前

(曼瑛博士提供图片)

(未完待读)